Découvrez Comment Dom Juan Rencontre Le Pauvre, Explorant Ainsi Les Thèmes De La Richesse Et De La Pauvreté À Travers Un Dialogue Philosophique Captivant Et Percutant.

**la Richesse Et La Pauvreté : Un Dialogue Philosophique**

- Les Définitions Philosophiques De La Richesse Et De La Pauvreté

- L’impact De La Richesse Sur L’âme Humaine

- La Pauvreté : Un État De Besoin Ou De Choix?

- Les Conséquences Sociales De L’inégalité Économique

- La Quête Du Bonheur Dans Un Monde Inégal

- Réflexions Sur Les Solutions Potentielles À Ces Enjeux

Les Définitions Philosophiques De La Richesse Et De La Pauvreté

La richesse et la pauvreté, souvent envisagées comme des concepts économiques, portent en réalité une profondeur philosophique qui mérite d’être explorée. La richesse peut être perçue non seulement comme une accumulation de biens matériels, mais aussi comme une mesure de l’accomplissement humain et de la satisfaction intérieure. Du point de vue d’un philosophe tel qu’Aristote, la richesse est indissociable du bien-vivre, un état qui se mesure par l’harmonie et la réalisation de soi. En revanche, la pauvreté peut être envisagée de multiples manières : elle est non seulement un état de besoin matériel, mais aussi un reflet de l’aliénation et de l’absence d’opportunités. Dans ce cadre, la pauvreté rappelle les défis moraux de la société, interrogeant les valeurs et les priorités humaines.

En effet, la richesse peut engendrer une forme d’égarement de l’âme, un peu comme les effets d’un “happy pill” qui peut masquer un mal-être sous-jacent. Ce paradoxe soulève des questions sur le sens réel de la satisfaction. Au-delà du simple statut économique, la richesse et la pauvreté deviennent des outils de réflexion sur notre humanité collective, sur le choix entre le matérialisme et la recherche de valeur authentique. Ainsi, ces deux notions se divisent comme les comprimés génériques et de marque dans une pharmacie, chacun ayant ses propres effets. Le dialogue autour de ces concepts peut agir comme un catalyseur pour envisager un avenir plus équitable et conscient des réalités économiques actuelles.

| Concept | Définition | Philosophe Représentatif |

|---|---|---|

| Richesse | Accumulation de biens et réalisation de soi | Aristote |

| Pauvreté | État de besoin et absence d’opportunités | Karl Marx |

L’impact De La Richesse Sur L’âme Humaine

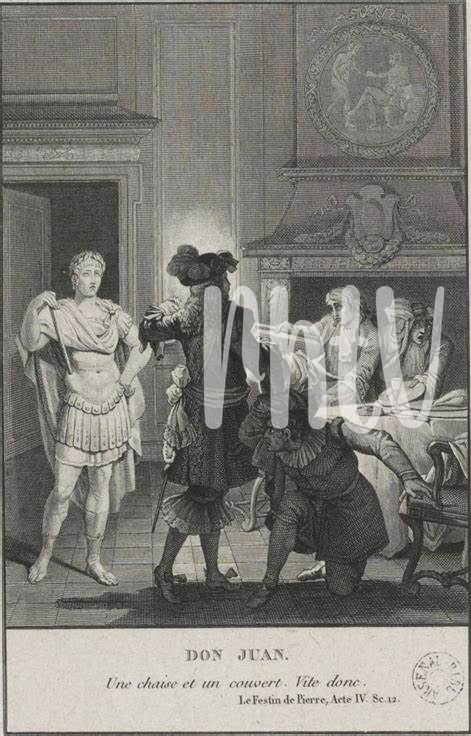

La richesse, souvent perçue comme un symbole de succès et de pouvoir, peut également être une double épée. D’une part, elle offre un accès immédiat aux plaisirs matériels et à une vie de confort. Mais d’autre part, cette possession excessive peut créer des barrières entre les individus. Dans le cas de Dom Juan, sa rencontre avec le pauvre illustre bien ce décalage : la richesse peut engendrer une déconnexion avec la réalité des vies plus modestes, rendant l’âme humaine parfois insensible aux souffrances des autres.

Lorsqu’on examine l’impact de la richesse sur l’esprit, il est évident qu’elle peut aboutir à une sorte d’aisance fatale. Cette facilité peut rendre les individus dépendants, presque comme des “happy pills” dans une pharmacie. Ils s’isolent dans leur bulle dorée, évitant les vérités rugueuses de l’existence. Ainsi, le bonheur qu’ils recherchent peut se transformer en une illusion, un “elixir” qui anesthésie plus qu’il ne guérit, écartant toute remise en question profonde.

D’un autre côté, la richesse peut aussi inspirer des actes de bonté et de générosité. Les riches peuvent devenir des philanthropes, investissant leurs ressources pour améliorer la vie des plus démunis. Cependant, cette bienveillance ne peut pas toujours masquer un sentiment de supériorité, comme si leur richesse leur conférait une légitimité à “comp” les autres. Parfois, ces actions sont motivées par un besoin de se donner bonne conscience, un moyen de se réconcilier avec les privés de tout.

Finalement, le véritable défi réside dans la manière dont la richesse est vécue et partagée. La rencontre de Dom Juan avec le pauvre ne devrait pas être qu’une simple anecdote, mais plutôt un appel à réfléchir sur l’empreinte que la richesse laisse sur l’âme. Entre le désir d’accumuler et la nécessité de partager, chaque individu doit naviguer dans cette dichotomie pour véritablement comprendre le sens de la vie et la nature de notre humanité.

La Pauvreté : Un État De Besoin Ou De Choix?

La pauvreté peut être envisagée sous deux angles distincts : comme un état de besoin et comme un choix. Dans la tradition du théâtre, la pièce “Dom Juan” illustre cette dualité à travers la rencontre du protagoniste avec le pauvre, qui remet en question les valeurs de la richesse. Ce personnage incarne une critique des excès et des abus souvent associés à l’abondance matérielle. Il pose une question dérangeante : la pauvreté est-elle réellement synonyme de dénuement ou peut-elle également représenter un mode de vie, une philosophie choisie ?

Le concept de choix dans la pauvreté implique une dimension de liberté, où des individus peuvent décider d’embrasser un style de vie plus simple, loin des contraintes de la société consumériste. Cela pose un débat sur la notion de bonheur. Les défenseurs de ce point de vue soutiennent que se libérer du matérialisme peut offrir une satisfaction qui échappe aux riches. Ces derniers, malgré leur bien-être matériel, peuvent souffrir de la solitude et du stress, ce qui soulève la question : qui est véritablement “pauvre” ?

D’un autre côté, réduire la pauvreté à un choix peut sembler insensible face à la réalité économique. Pour de nombreuses personnes, la pauvreté est synonyme de limitations et de souffrances, souvent le résultat de systèmes inéquitables qui ne leur laissent pas la possibilité d’agir. Cette perspective met en lumière les implications sociales et éthiques de la pauvreté, votre “comp” de vie étant limité par des facteurs structurels, qui rendent le “happy pill” d’une vie épanouie inaccessibles.

Il est donc important de reconnaître cette dualité. La pauvreté peut être une réalité brutale, mais elle peut également offrir un espace de réflexion sur les choix de vie. Les discussions autour de cette thématique doivent se faire avec sensibilité, en valorisant chacun, peu importe s’il se trouve dans un état de besoin ou s’il a choisi une existence plus simple.

Les Conséquences Sociales De L’inégalité Économique

Dans une société marquée par l’inégalité économique, les conséquences se manifestent à plusieurs niveaux, affectant non seulement les individus, mais aussi la collectivité. La rencontre entre Dom Juan et un pauvre pourrait symboliser ce choc des réalités, où le riche se confronte à la souffrance et à l’angoisse d’une existence humble. Ce dialogue fictif nous invite à réfléchir sur la façon dont la richesse peut devenir un bouclier, isolant ceux qui en bénéficient d’une compréhension authentique des défis rencontrés par les plus démunis.

Les inégalités économiques, lorsqu’elles perdurent, engendrent un sentiment de désespoir qui s’insinue dans les couches les plus vulnérables de la société. Le manque d’accès à des ressources essentielles, telles que l’éducation et les soins de santé, accentue encore plus ce fossé. Les pauvres, souvent en lutte pour répondre à leurs besoins fondamentaux, voient leurs espoirs de progrès personnel s’évanouir, ce qui mène parfois à des comportements destructeurs. Une telle réalité peut même conduire à une dépendance aux médicaments, comme les « happy pills » qui offrent un répit temporaire, mais ne règlent pas les problèmes systémiques sous-jacents.

D’autre part, ceux qui vivent dans l’opulence peuvent ignorer les souffrances des autres, rendant difficile l’établissement de liens de solidarité. La perception qu’ils ont d’eux-mêmes et du monde peut être déformée par une vision teintée d’égoïsme, où la compassion est remplacée par un intérêt personnel. Cela provoque souvent un cycle dangereux d’indifférence collective, où les inégalités deviennent non seulement acceptées, mais intégrées dans le tissu même de notre société.

Enfin, les répercussions de cette disparité ne se limitent pas à des problèmes individuels. Elles sapent la cohésion sociale, engendrent des tensions et fragmentent nos communautés. En fin de compte, l’inégalité économique devient une barrière à la paix sociale, où le dialogue constructif sur les solutions possibles semble passer au second plan.

La Quête Du Bonheur Dans Un Monde Inégal

Dans un monde caractérisé par des inégalités économiques, la quête du bonheur semble parfois être un luxe inaccessibile pour les plus démunis. Prenons par exemple la scène emblématique de Dom Juan, figure de la littérature, qui se retrouve en face d’un pauvre. Cette rencontre symbolise le décalage entre deux réalités : d’un côté, la richesse superficielle et, de l’autre, un état de besoin profond. Les philosophes se questionnent souvent sur la véritable nature du bonheur. Est-il mesurable par la possession matérielle ? Ou peut-il se trouver dans les petits moments de joie, indépendamment de nos ressources ? Les échanges entre ces deux personnages révèlent comment l’un peut percevoir le bonheur à travers des biens matériels, tandis que l’autre pourrait le trouver dans des expériences humaines et des relations authentiques, illustrant ainsi une dichotomie fascinante.

L’approche du bonheur dans ce contexte inégal repose aussi sur notre capacité à comprendre et à partager nos expériences. Même si des élixirs tels que les “happy pills” sont parfois utilisés pour ressentir du plaisir, ces solutions médicamenteuses sont souvent des palliatifs temporaires qui ne s’attaquent pas aux racines des véritables problèmes. En réalité, les inégalités peuvent générer un sentiment de désespoir, où les individus, dans leur lutte pour atteindre une vie meilleure, subissent l’écrasante pression de la société. La recherche de solutions durables implique donc un engagement collectif à transformer ces réalités. Cela pourrait passer par des politiques publiques qui favorisent l’accès à l’éducation et à la santé, permettant ainsi à chacun de trouver et d’atteindre un bonheur qui n’est pas seulement une question de chance ou de position sociale.

| Concept | Définition |

|---|---|

| Richesse | Possession de biens matériels et d’avantages financiers. |

| Pauvreté | État de manque de ressources nécessaires à la vie quotidienne. |

Réflexions Sur Les Solutions Potentielles À Ces Enjeux

Les discussions sur la richesse et la pauvreté incitent à rechercher des solutions qui permettent d’atténuer les inégalités économiques. Une approche pourrait consister à réformer le système fiscal en faveur d’un modèle plus progressif, où les plus riches contribueraient davantage au bien-être collectif. Cela pourrait s’accompagner d’investissements dans des programmes sociaux robustes, tels que l’éducation et la santé, afin de fournir aux populations défavorisées les ressources nécessaires pour sortir du cycle de la pauvreté. En introduisant des politiques qui favorisent l’égalité des chances, on pourrait, à terme, réduire la fracture sociale qui se creuse chaque jour.

En parallèle, il serait judicieux d’encourager la solidarité entre les citoyens. Promouvoir des initiatives d’entraide au sein des communautés pourrait renforcer les liens sociaux et créer un environnement d’entraide. Des actions telles que des collectes de fonds pour des familles en besoin ou des événements communautaires, semblables à une “Pharm Party” mais centrées sur le partage de ressources plutôt que de médicaments, favoriseraient un air de collaboration. Il est essentiel que les gouvernements et les ONG s’engagent activement dans ces efforts, en veillant à ce que toutes les initiatives soient accessibles à tous. Ce n’est qu’en unissant nos forces et en réinventant nos valeurs sociétales que l’on pourra espérer trouver une voie vers une société plus équitable.