Découvrez Les Réalités Des Prostituées En Afghanistan Et Explorez Les Préjugés Et La Stigmatisation Sociale Qui Les Entourent. Comprenez Leurs Luttes Et Leurs Histoires.

**prostitution Et Stigmatisation Sociale** Décrypter Les Préjugés Et Les Tabous.

- Les Racines Historiques De La Prostitution Moderne

- Stigmatisation Sociale : Un Phénomène Culturel Enraciné

- Mythes Et Réalités : Briser Les Stéréotypes Persistants

- Impact De La Stigmatisation Sur La Vie Des Travailleurs

- Perspectives Globales : Expériences De Différents Pays

- Vers Une Réévaluation : Les Voix Des Concernés

Les Racines Historiques De La Prostitution Moderne

La prostitution, en tant que phénomène social, trouve ses origines dans des contextes historiques variés, marqués par des changements culturels et économiques. Dans l’Antiquité, l’accès à la sexualité était souvent régulé par des normes religieuses et des coutumes socioculturelles. Dans les civilisations grecque et romaine, la prostitution était largement acceptée, et considérée comme une profession nécessaire, même si elle était parfois accompagnée de dédain. Ces femmes, souvent désignées comme des courtisanes, vivaient à la périphérie de la société respectable, tout en jouant un rôle crucial dans les pratiques sociales de l’époque. L’influence du christianisme au Moyen Âge a cependant entraîné une stigmatisation accrue de la sexualité, plaçant les travailleuses du sexe dans une position encore plus vulnérable et marginalisée.

Au fil des siècles, le regard sur la prostitution a continué à évoluer, influencé par des événements socio-politiques et des mouvements de droits civiques. Au XXe siècle, avec l’industrialisation et l’urbanisation croissantes, de nombreuses femmes ont été poussées vers ce secteur en raison des difficultés économiques. Les quartiers rouges sont devenus des lieux à la fois de commerce et de stigmatisation, symbolisant un cocktail complexe d’oppression et de survie. Les manifestations contemporaines autour du droit au travail et des libertés individuelles remettent en question les paradigmes historiques, invitant à une redéfinition de ce que cela signifie vraiment. Les expériences de ceux qui se retrouvent dans cette profession doivent être écoutées et comprises pour apporter un changement significatif. Voici un tableau récapitulatif des périodes et des changements clés :

| Époque | Contextes et Évolutions |

|---|---|

| Antiquité | Acceptation socioculturelle, rôles variés des femmes. |

| Moyen Âge | Stigmatisation religieuse, marginalisation accrue. |

| XXe siècle | Industrialisation, pression économique, lieux de commerce social. |

| Époque contemporaine | Mouvements pour les droits, redéfinition de la prostitution. |

Stigmatisation Sociale : Un Phénomène Culturel Enraciné

La stigmatisation liée à la profession de sexe est enracinée dans des valeurs culturelles complexes, souvent influencées par des siècles de jugements moraux. Dans de nombreuses sociétés, la perception des prostituées est façonnée par des idées préconçues qui semblent prescrire un comportement aliénant. Les récits populaires et les attitudes négatives autour de cette profession engendrent des préjugés, renforçant la notion que ceux qui choisissent ce chemin sont intrinsèquement déviants ou immoraux. Ce phénomène non seulement marginalise ceux qui exercent cette activité, mais il alimente également la peur et l’ignorance, rendant toute discussion ouverte presque impossible.

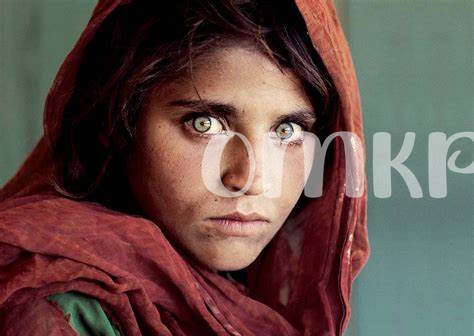

Dans des pays comme l’Afghanistan, la vie des prostituées est particulièrement rude. En raison des contraintes socio-économiques et des normes patriarcales fortement ancrées, ces femmes doivent naviguer dans un environnement hostile, où les risques d’abus et de violence sont omniprésents. La stigmatisation qui les entoure transforme leur existence en un véritable parcours du combattant, où chaque regard ou jugements peut apparaître comme une dose supplémentaire de souffrance. Ignorer ces réalités n’est pas une option ; il est urgent de réévaluer les perceptions habituelles afin d’encourager une perspective plus éclairée et humaine sur ces questions sociétales.

Mythes Et Réalités : Briser Les Stéréotypes Persistants

La vision que la société a des prostituées, notamment celles d’Afghanistan, est souvent teintée de préjugés et d’amalgames simplistes. Certaines personnes croient encore que la prostitution est uniquement le reflet de la débauche ou de la délinquance, omettant de considérer les nombreuses complexités qui entourent cette réalité. Il est crucial de reconnaître que bon nombre de ces femmes sont souvent enfermées dans un cycle de pauvreté, de violence, ou de dépendance, ce qui rend la stigmatisation encore plus injuste. Par exemple, les idées reçues sur les “happy pills” ou les “narcs” comme solutions à leurs problèmes montrent à quel point le public peut être mal informé. La réalité est que la majorité des prostituées ne consomment ni ne souscrivent à ces stéréotypes erronés, mais sont plutôt victimes d’une situation dont elles essaient de se libérer.

En outre, l’impact de la mauvaise réputation qui s’attache à ce métier peut être dévastateur. Les générics à la facilité d’accès, tout comme les services de santé, sont souvent hors de portée pour celles qui sont déjà marginalisées. Cette stigmatisation peut se traduire par une exclusion sociale qui, à son tour, rend les prostituées vulnérables à l’exploitation. Briser ces stéréotypes est donc essentiel. La vérité est que beaucoup de travailleurs sexuels cherchent désespérément des voies pour améliorer leur situation, mais sont souvent confrontés à des regards et jugements qui leur ferment des portes. Pour favoriser une meilleure compréhension et une acceptation, il est fondamental de donner la parole à ces femmes et de mettre en lumière leurs histoires individuelles, loin des clichés trop souvent véhiculés.

Impact De La Stigmatisation Sur La Vie Des Travailleurs

La stigmatisation autour des travailleurs du sexe peut avoir des conséquences profondes sur leur vie quotidienne. Dans des pays comme l’Afghanistan, où la culture et les lois entourant la prostitution sont strictes, les prostituées se retrouvent souvent marginalisées. Elles peuvent éprouver un sentiment d’isolement social, ce qui engendre des effets psychologiques tels que l’anxiété et la dépression. L’absence de soutien de la communauté les plonge dans une spirale de vulnérabilité, souvent aggravée par des violences physiques et psychologiques. De plus, les préjugés qui les entourent peuvent mener à un manque d’accès aux soins de santé, les rendant réticentes à chercher de l’aide, de peur d’être jugées.

L’impact de ces stéréotypes persistants se manifeste également sur le plan économique. Les travailleurs du sexe peuvent avoir des difficultés à accéder à des emplois légaux, ce qui les pousse à rester dans un secteur souvent dangereux et instable. Par ailleurs, la peur d’être exposés peut limiter leurs interactions sociales, les empêchant de bâtir des relations saines et de réseauter dans d’autres domaines. En conséquence, leur organisme subit une charge de stress constante, pouvant même conduire les individus à recourir à des “happy pills” pour gérer leur état mental.

Cette stigmatisation a également un effet d’entraînement sur les générations futures. Les enfants et jeunes adultes ayant un parent travailleuse du sexe peuvent craindre d’être assimilés aux stéréotypes négatifs, ce qui nuit à leur développement psychologique et à leur intégration sociale. Ce cycle de préjugés peut se poursuivre, créant à long terme une séparation toujours plus marquée entre les travailleurs du sexe et la société. Une réévaluation des perceptions et une compréhension des défis auxquels ils font face sont donc nécessaires pour favoriser un environnement plus inclusif et respectueux.

Perspectives Globales : Expériences De Différents Pays

Dans un monde où les perspectives sur la prostitution varient considérablement, il est crucial d’examiner les expériences vécues à travers différents pays. Par exemple, en Afghanistan, les prostituées sont souvent confrontées à une intense stigmatisation sociale et à des conditions de vie précaires. Leur situation est aggravée par l’absence de politiques de soutien, les rendant vulnérables aux abus et à la violence. Dans ce contexte, une prison souvent inévitable se forme autour d’elles, les isolant davantage et renforçant des stéréotypes négatifs qui les définissent en tant que personnes en marge de la société.

Dans d’autres pays, comme en Nouvelle-Zélande, la décriminalisation de la prostitution a permis d’améliorer la sécurité et la santé des travailleurs du sexe. L’approche néo-zélandaise privilégie un cadre légal où les droits des prostituées sont mieux protégés. Ici, les travailleurs de l’industrie sexuelle peuvent recourir à des services de santé sans avoir peur d’être stigmatisés ou criminalisés. Ce contraste avec des pays comme l’Afghanistan souligne combien la législation et l’attitude sociétale peuvent influencer la vie des personnes concernées.

Pour aborder ces questions, il est bon de montrer les similarités et les différences dans les expériences des travailleurs du sexe à l’échelle mondiale. Les statistiques illustrent comment la stigmatisation et la régulation peuvent avoir un impact significatif sur la qualité de vie des individus. Le tableau ci-dessous présente un aperçu comparatif de l’impact de la stigmatisation sur les prostituées.

| Pays | Statut juridique de la prostitution | Impact de la stigmatisation |

|---|---|---|

| Afghanistan | Illégale | Violence et abus accrus |

| Nouvelle-Zélande | Dégriminalisation | Protection des droits et sécurité |

| Suède | Modèle abolitionniste | Stigmatisation persistante, mais soutien à ceux qui quittent l’industrie |

Vers Une Réévaluation : Les Voix Des Concernés

Les voix des personnes concernées par la prostitution se font de plus en plus entendre, remettant en question les narrations traditionnelles qui entourent cette pratique. Beaucoup de travailleurs du sexe partagent leurs experiences à travers des plateformes en ligne, salariant un nouveau regard sur leur réalité quotidienne. Ces récits personnels brisent le silence et mettent en lumière les stigmates souvent inutiles qui leur sont imposés. Au lieu de considérer la prostitution simplement comme un problème moral, il est crucial d’écouter ceux qui vivent cette réalité.

Les témoignages révèlent que la stigmatisation sociale ne se limite pas à des préjugés, elle entraîne aussi des conséquences concrètes sur la vie des individus. Beaucoup déclarent avoir subi du harcèlement ou de l’exclusion sociale, ce qui aggrave leur situation. Ces récits mettent également en évidence une certaine absence de soutien, tant au niveau médical qu’émotionnel. Un accès limité aux soins, en particulier pour ceux qui utilisent des médications comme des antidépresseurs, complique le tableau. Les prescripteurs doivent adopter une approche plus humaine, éloignant le totally de l’évaluation basée seulement sur des statistiques.

De plus, il est devenu évident que ces voix cherchent également à reformuler le débat public sur la prostitution. Au lieu de présenter des images stéréotypées de travailleurs du sexe comme étant des victimes ou des criminels, ils veulent montrer qu’ils sont avant tout des gens avec des droits et des aspirations. En éduquant le public sur leur réalité, ils souhaitent changer les perceptions et créer un dialogue inclusif.

Enfin, il est nécessaire que les politiques publiques s’inspirent de ces témoignages pour proposer des solutions qui répondent réellement aux besoins des travailleurs du sexe. Une réforme globale pourrait aider à lever la stigmatisation et à ouvrir la voie à des discussions plus nuancées sur le sujet. En intégrant ces voix, le monde pourra progresser vers une compréhension plus profonde et humaine des enjeux entourant la prostitution.